近年来,我国推动形成能源绿色消费新模式、构建新型能源体系、发展能源新质生产力、推进能源治理现代化取得积极成效。在“双碳”目标下,传统化工企业正积极探索其与新能源产业的协同发展之路,努力减少对传统化石能源的依赖以实现自身对于气候目标的承诺,并通过在新领域的布局促进自身传统业务的高质量发展。通过梳理分析当前传统化工与新能源产业的主要协同发展路径和领先企业的举措,我们认为未来两者具备大规模协同发展的潜力。“十五五”作为国家实现碳达峰的关键时期,企业应积极有序探索自身业务与新能源的协同发展方向,为实现高质量和可持续增长提供有力支撑。

01 传统化工与新能源产业协调发展政策

近年来,国家发改委等多部门先后发布《“十四五”现代能源体系规划》《“十四五”可再生能源发展规划》等重要规划,为我国可再生能源的未来发展设定了清晰目标。2022年,国家首次出台了《氢能产业发展中长期规划(2021—2035年)》和《“十四五”新型储能发展实施方案》等细分领域专项规划。2022年,工业和信息化部、国家发改委等多部门联合发布《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》,促进煤化工产业高端化、多元化、低碳化发展,鼓励石化化工企业因地制宜、合理有序开发利用“绿氢”,推进炼化、煤化工与“绿电”、“绿氢”等产业耦合示范,利用炼化、煤化工装置所排二氧化碳纯度高、捕集成本低等特点,开展二氧化碳规模化捕集、封存、驱油和制化学品等示范。2023年7月,国家发改委、工业和信息化部等六部门发布《关于推动现代煤化工产业健康发展的通知》,指出要在资源禀赋和产业基础较好的地区,推动现代煤化工与可再生能源、绿氢、二氧化碳捕集利用与封存(CCUS)等耦合创新发展,加强传统能源与新能源综合开发利用,推动煤电、气电、风光电互补。可见,化工产业作为新能源下游重点支撑行业,与新能源产业的融合发展受到国家政策鼓励和支持。

02 传统化工与新能源产业的协同路径

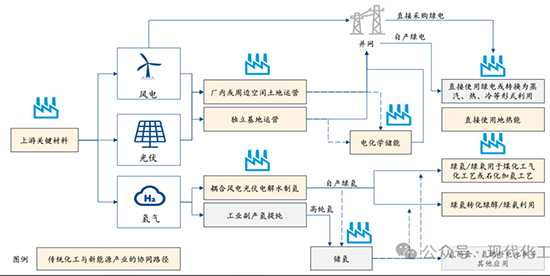

当前,传统化工企业正积极探索其与新能源产业的协同发展之路,努力减少对传统化石能源的依赖并通过在新领域的布局促进自身传统业务的高质量发展。具体推进路径包括直接采购绿电、可再生能源替代、电解水制氢与氢氨醇一体化、配套电化学储能及发展上游新能源材料等(图1)。这些协同发展方向不仅有助于提高清洁能源使用比例、降低碳排放,还为传统化工产业的转型升级和新能源消纳开辟了新途径。

图 1 传统化工与新能源产业的协同路径

2.1 产业协调发展潜力分析

目前,化工企业的新能源利用形式主要包括来源于绿电以及绿电制备的“绿氢”两种形式。其中,绿电一方面可并入现有的电网设施与煤电进行耦合使用,另一方面也可在离网状态下使用,用能形式比较直接。而绿氢作为绿电载体,同时具备清洁能源和可再生原料的双重属性。从传统能源化工产业的自身需求出发,能源化工产业具有高能耗、高排放的特点,对电力、热力等能源需求量大。同时,氢气既可以作为合成氨/甲醇生产等领域的原材料,也可用于石油炼化中的加氢裂化环节,在化工领域用途广泛。因此,传统化工产业可从传统高耗能领域和用氢领域两方面分开讨论其与新能源协调发展潜力。

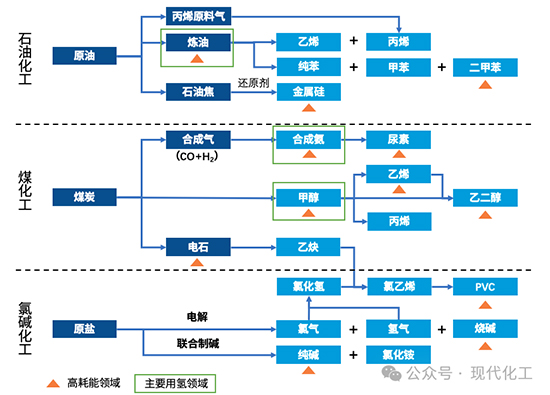

图 2 传统能源化工产业中的高耗能与主要用氢领域示意

如图2所示,整体来看,高耗能领域集中在原油、煤炭、原盐的初级加工过程和消费量较高的产品生产工程中,比如炼油过程、电石生产和煤制合成氨及甲醇等。因为这些过程基本都涉及加热过程,用于原料的预处理、产品的合成及物料的净化,这些过程需要的蒸汽等热源,通常依赖于煤炭、天然气等化石燃料的燃烧,而化学反应环节更是需要特定温度和压力条件,也就伴随着能量消耗、碳排放的显著增加。其中,煤化工作为中国化工行业的重要路线,原料的使用决定了单位产品的碳排放比石油、天然气等路线更高, 整体碳排放大,因此具备一定能效提升和清洁能源替代空间。另外,在化学工业中,氢气是合成氨、甲醇等的主要原料之一,尼龙塑料、 农药、油脂化学和精细化学品加工中都需要加入氢气来生产相应产品。根据石油和化学工业规划院数据,2023年全国氢气消费量约为4000万t,其中合成氨、甲醇、炼油以及现代煤化工四个领域的用氢量占比为主要消费领域,合计占比为83.7%。其中,99%的氢气来源为灰氢,制氢过程的能耗和碳排放较高。因此,未来通过低碳清洁氢替代应用潜力巨大。

2.2 协调发展方向现状

2.2.1 直接采购绿电

国家能源局统计数据显示,2021—2023年,全国绿电交易的成交电量呈现出显著的增长趋势,分别为87亿、181亿、697亿kWh,年均增长率达到283%。能源化工企业选择直接采购绿电主要出于几个原因。首先,该方式可快速提高企业清洁能源使用比例,有效减少碳排放;其次,相比自建新能源项目,直接采购绿电投资门槛较低,无需大量前期资本投入和长期运维,能够更灵活地管理能源成本;此外,这种方式可以避免自建项目可能面临的土地限制、技术风险和人才短缺等挑战。根据调研,多数化工企业都拥有直接采购绿电的实际需求,且普遍希望将至少30%以上电力需求用绿电替代,这类企业通常规模较大、具有一定社会责任感或主要产品以出口导向型为主,看重绿电的绿色属性和附加值。

2.2.2 可再生能源替代

对于所处厂区及周边土地资源充足的企业,可集中布局光伏发电项目以补充自身清洁电力需求,新能源就地消纳也可大幅减少电力传输损耗并且提高能源利用效率。一方面,利用现有场地建设光伏设施,不仅节约了土地资源,还降低了项目开发成本。另一方面,依托已有的电力设施,新能源项目的并网也更为便利。例如,中国石油在新疆、甘肃等地的油田及化工厂内自建了多个集中式光伏发电项目。国能宁煤公司在宁东能源化工基地建有400万t/a煤制油项目,并于2023年在厂区周边建成200万kW复合光伏基地项目,总投资超100亿元。随着技术进步和成本下降,未来化工企业自建新能源项目的规模有望进一步扩大。

2.2.3 电解水制氢与氢氨醇一体化

绿氢一方面生产过程可实现零碳排放,另一方面能够以其大规模、长周期、长距离等储能优势有效解决能源消纳问题。据公开资料,截至2024年9月,中国已投产的电解水制绿氢项目产能共计5.45万t/a,预计在2025年达到14万t/a,其中大部分位于我国西北地区。当前近乎80%的绿氢下游应用于化工生产。我国西北地区煤化工产业发展成熟,将电解水制氢装置直接耦合煤化工装置以替代传统灰氢,是当前绿氢与煤化工耦合实现低碳排放的应用场景。除此之外,以绿氢为原料制备绿氨、绿醇等具有更广泛的应用潜力,其作为大宗化学品的下游产业链完善,有望借此构建绿色低碳的化工产业链。

中国石化在新疆库车的绿氢耦合项目是中国首个万吨级光伏绿氢示范项目,该项目产出的氢气通过管道输送到中国石化塔河炼化替代现有天然气制氢,每年可减少二氧化碳排放48.5万t。中国石化内蒙古鄂尔多斯风光融合绿氢示范项目是全球最大的绿氢耦合煤化工项目,年制绿氢3万t、绿氧24万t,总投资约57亿元。项目产出的绿氢和绿氧将由管道就近输送至中天合创鄂尔多斯煤炭深加工示范项目,替代部分煤制氢,预计可减少二氧化碳排放143万t/a。这些项目的实施展示了中国石化在氢能产业链上游的持续发力,以及其在推动我国氢能产业从示范运行到规模化商用转变中的积极作用。

绿氢下游产品丰富多样,可以延伸出一系列的低碳产品。在绿氢产业发展初期,利用绿氢制备合成氨和甲醇是主要消纳途径。氢氨醇一体化项目集成绿氢、绿氨和绿醇生产,是中国新能源与化工产业耦合的一大典型模式,其基本环节包括利用风能、太阳能等可再生能源通过电解水制氢,再将氢气与氮气或二氧化碳合成氨或甲醇,甲醇可以生产乙烯、丙烯及下游产品,形成从能源生产到化工产品制造的完整产业链。这种模式提高了能源效率,降低了成本,同时实现了零碳排放。当前,全国多省出台2025年绿氢产业的规划政策,可再生能源耦合氢氨醇一体化项目成为投资热点。

2.2.4 配套电化学储能

对化工企业而言,布局储能项目不仅能够提高能源利用效率,优化生产流程,还能实现电力负荷的平滑调节,有效进行“削峰填谷”,避免能源浪费。在支持可再生能源应用方面,储能系统可以解决风能、太阳能等可再生能源的间歇性问题,提高其消纳比例,助力企业减少化石能源消耗,降低碳排放。作为备用能源,储能系统在电力故障或紧急情况下可提供应急供电,保障生产连续性和安全性。此外,储能技术作为智能电网的重要组成部分,可支持企业的智能化、数字化转型,提高生产和管理效率。从经济效益角度来看,通过参与电力市场的调频调峰服务,储能系统还可为企业创造额外收益。2022年12月,国际化工巨头巴斯夫在国内的首个储能项目在上海浦东大中华区总部启用。该智能储能电站采用磷酸铁锂电化学储能技术,单次循环可储存总容量12MWh的可再生能源电力。巴斯夫表示该智能储能电站不仅有助于稳定电网运行效率,保障基地电力稳定,同时还可以优化能源结构,实现可再生能源电力的“错峰收储”和“移峰填谷”,提升综合利用效率。

2.2.5 发展上游新能源材料

新能源行业持续增长将带动上游组件和部件对关键新材料的需求进一步增长,市场规模可达数百亿元。西北部分重点地区已建立了相对完善的风电、光伏设备制造产业链,关键化工新材料的需求预计将保持旺盛。国内许多化工企业如中国石化、万华化学等已开始在相关新能源材料如碳纤维、EVA和POE等领域进行研究和产业布局,技术和产业化逐渐成熟。同时,仍有许多关键材料面临国产化程度低、技术难度大等瓶颈,如高性能复合材料、电解槽与燃料电池催化剂、质子交换膜等。化工企业可针对性开发市场机遇大且成长性强的材料,为自身业务转型升级探索新机会。

2.2.6 生物质能

除风能、太阳能和绿电制氢等新能源利用形式外,生物质能作为零碳能源,其高值资源化利用具有重要的意义。生物基燃料泛指由生物质组成、萃取或转化得到的固体、液体或气体燃料,包括生物天然气、生物乙醇、生物航煤、生物柴油等,可以替代由石油制取的汽油、煤油、柴油等,是可再生能源开发利用的重要方向。其中,生物天然气和生物乙醇主要通过生物质的厌氧发酵产生,目前国内已建成大型沼气、生物天然气工程7700余项,产能约13.7亿m3/a,供气47.8万户。此外,生物航煤和生物柴油目前发展迅速。中国石化生产的生物航煤于2015年首次商业载客飞行成功。但由于生物航煤生产技术要求高,目前国内仅中国石化镇海炼化和河南君恒生物获得了适航证书。与欧美国家相比,我国的生物柴油产业起步较晚,目前以出口导向为主,年出口生物柴油约百万吨,国内生物柴油因价格较高导致市场竞争力有限。国内头部企业有和卓越新能、嘉澳环保等。

2.3 新能源与传统能源化工协调发展意义

2.3.1 化工产业可作为绿电消纳重要方式

高耗能化工产业可促进绿电消纳。高耗能化工产业对绿电需求量高,可促进绿电的产生和消纳,除了自建绿电设施外,许多企业也采取直接购买绿电方式。近年来,国内外领先化工企业已开始直接采购绿电以进一步提升生产过程的零碳和可持续水平,部分项目如巴斯夫广东湛江一体化基地通过绿电采购的方式实现“100%绿电供应”。另外化工产业对绿氢的需求可促进绿电消纳。新能源制氢产业是扩大新能源消纳的重要手段。一方面,氢能可作为重要的长时储能手段尽可能地保留绿电的能量,从储能容量和时长来看优于已知的其他所有储能方式。另一方面,绿氢作为清洁原料在化工行业中有较大利用潜力,绿氢成本若达到合理水平有望替代或部分替代现有灰氢供应。无论从储能或是化工原料属性来看,绿氢需求的快速增长将进一步促进绿电的消纳。

2.3.2 化工产业耦合绿电有利于电网调峰

化工行业作为用电大户,具有巨大的需求侧响应潜力,有望成为支撑新型电力系统的重要力量,可通过多种创新模式支撑电网调峰。比如,推进源网荷储一体化建设,联合新能源发电与储能系统实现电力就地消纳;推广绿氢与新能源耦合模式,为化工生产提供清洁原料;优化生产工艺形成柔性调节能力,将高耗电工序转为可中断模式以错峰运行;依托需求响应项目实时匹配电网调度指令,通过智能监测设备主动调节负荷。同时利用氢气、甲醇等化工产品的储能特性,在用电低谷期扩大生产储存,高峰期减少产能,实现电力供需间接平衡。这些措施不仅通过储能调峰、工艺优化和产品蓄能平衡电网波动,还能依托绿电替代降低用能成本,促进可再生能源消纳与化工产业低碳转型的协同发展,形成经济与环保的双重效益。例如源网荷储模式通过厂区风光电配套储能,既缓解电网外送压力,又支撑调峰需求;而柔性生产体系与智能管控系统的结合,则使生产计划精准匹配电力供需曲线,实现资源利用效率的全面提升。

2.4 传统化工与新能源协调发展问题分析

2.4.1 化工连续性与新能源波动性的适应性改造

大部分传统化工工艺都是连续稳定的刚性生产过程,生产负荷的调节过程需要较长的时间且需要经历阶梯过渡。而新能源的特点在于其波动性较大,导致其无法直接匹配传统化工过程的用能需求。为了更好协调化工用能需求与新能源发电的特点,现阶段已有不少研究针对绿电制取绿氢/氨/醇的工艺进行灵活化适应性改造,方法包括将装置小型化或采取柔性工艺等策略。根据全球能源互联网发展合作组织的研究,以合成氨为例,装置小型化是将大型的绿氨生产系统拆分为多套电解水制氢装置和合成氨装置,配合新能源的波动,调整生产计划,多套装置组合轮替运行。由于化工生产存在规模效应,一般大规模生产装置的单位产能成本低于小规模生产装置的单位产能成本,因此这一策略经济性较差,目前尚未有项目实际应用。而目前行业中在开发的柔性合成氨工艺致力于解决绿氢供应量波动、生产负荷不确定造成的生产稳定性、安全性与经济性多目标优化调控问题,但由于相较传统工艺需要增加更多的控制设备,装置建设成本相较传统工艺增加20%~40%。目前,柔性合成氨项目国内已有在建示范项目,预计2030年实现规模化应用。

2.4.2 技术创新问题

以电解水制氢为例,尽管电解水制氢技术在近年来取得了显著进展,但仍存在诸多技术挑战。目前主流的电解水制氢技术包括碱性水电解(ALK)、固体聚合物阴离子交换膜电解(AEM)、质子交换膜电解(PEM)和高温固体氧化物电解(SOEC)四种。在我国,ALK水电解技术已经完成商业化,产业链整体比较成熟,PEM技术目前处于商业化初期,受益于各地政策规划,未来行业规模与产业链国产化趋势有望进一步加强;SOEC与AEM技术目前大部分处于研发与示范阶段,仅有少量产品试点商业化。目前,碱性水电解(ALK)技术由于其成熟度和成本优势,成为主流选择,但存在电解效率低、反应速度慢等问题。

2.4.3 经济性问题

经济性问题也是一个重要因素。参与电网调峰可能会增加化工企业的设备投资和运营成本,影响企业的经济效益。另外,化工生产对安全性要求极高,频繁调整生产负荷可能会增加安全风险。因此,需要开发更加先进的安全管理技术和系统,确保在参与调峰的同时保证生产安全。以电解水制氢为例,根据有关机构测算,即使在风电折合电价为0.5元/kWh的理想情况下,ALK电解水制氢的成本仍高达44元/kg,远高于传统灰氢。质子交换膜(PEM)技术虽然在效率和灵活性方面表现更佳,但其高昂的成本(约59元/kg,相比ALK的44元/kg)限制了大规模应用。此外如碳捕集利用(CCU)合成绿色甲醇和生物质气化耦合绿氢制甲醇等尚处于示范阶段,效率和成本都需要进一步优化。设备投资成本也是一大负担,PEM电解槽的投资成本约为ALK的1倍以上,运营维护成本约为ALK的2~3倍。高昂的投资和后期运营成本严重影响了绿氢项目的经济性和市场竞争力。

03 领先化工企业与新能源协调发展现状

近年来,国际领先的化工企业积极响应碳中和目标,加大在新能源领域的投入。领先企业在新能源领域的布局集中在绿色能源使用和新能源材料生产两方面。通过使用绿色能源有效降低企业生产过程中的碳排放,是化工企业绿色转型实现碳中和的必然选择。从绿色能源的选择来看,企业使用最普遍的绿色能源主要包括绿电和氢能,一些企业也会采用生物质能或地热能等能源。此外,在双碳背景下新能源材料的市场需求随之增长,化工企业也对新能源材料进行了规划和布局。目前行业头部企业布局的新能源材料主要包括各类风电材料、光伏材料和锂电池材料等。头部企业的新能源详细布局情况参考表1。

表 1 头部化工企业新能源领域布局

注:○——投资;□——与其他企业/研究机构合作;△——提供产品;◇——提供技术;☆——购买使用(包括购电协议和购买绿证)。

04 结论

总体来看,传统化工与新能源产业具备协同发展的巨大潜力,也属于国家和地区对于促进新能源行业大发展和协同传统行业进行高质量发展的重要鼓励方向。目前,国内外多家传统化工企业提早在新能源相关领域有所布局,并将其视为实现气候目标承诺的重要途径。传统化工与新能源产业协调发展可帮助促进绿电消纳和电网调峰。现有的主要协调发展路径包括直接采购绿电、可再生能源替代、电解水制氢与氢氨醇一体化、配套电化学储能及发展上游新能源材料等。从市场潜力分析,电解水制氢和氢氨醇一体化与传统化工产业的生产过程关联度高,且具有较大市场增长空间,因此是众多企业的投资热点。随着新能源行业的发展,新能源材料作为上游关键原材料具备良好的增长空间。中国化工企业应加强自身业务与新能源行业的协调发展联系,理性和有序探索自身业务与新能源的协同发展路径,为实现高质量和可持续增长提供有力支撑。

中华人民共和国国家发展和改革委员会 中华人民共和国工业和信息化部 中华人民共和国应急管理部 中华人民共和国生态环境部 中华人民共和国科学技术部 中华人民共和国财政部 中华人民共和国商务部 中国石油和化学工业联合会

江苏省发展和改革委员会 江苏省工业和信息化厅 江苏省财政厅 江苏省生态环境厅 江苏省科学技术厅 江苏省商务厅 江苏省应急管理厅 江苏省市场监督管理局 江苏省统计局

北京市化学工业协会 天津市石油和化工协会 辽宁省石油和化学工业协会 内蒙古石油和化学工业协会 重庆市石油与天然气学会 河北省石油和化学工业协会 山西省化学工业协会 吉林省能源协会 黑龙江省石化行业协会 浙江省石油和化学工业行业协会 安徽省石油和化学工业协会 福建省石油和化学工业协会 江西省石油和化学工业协会 河南省石油和化学工业协会 湖北省石化行业协会 湖南省石油化学工业协会 广东省石油和化学工业协会 海南省石油和化学工业行业协会 四川省化工行业协会 贵州省化学工业协会 云南省化工行业协会 陕西省经济联合会 甘肃省石化工业协会 青海省化工协会

电话:协会:025-8799064 学会:025-86799482

会员服务部:025-86918841

信息部:025-86910067

传真:025-83755381

邮箱:jshghyxh@163.com

邮编:210019

地址:南京市梦都大街50号东楼(省科技工作者活动中心)5楼

增值电信业务经营许可证:苏B2-20110130

备案号:苏ICP备13033418号-1