催化剂被誉为石油化工行业的“芯片”,是推动化学反应高效进行的核心要素。其绿色循环利用与技术创新水平,直接关系到行业能否实现“双碳”目标,走好可持续发展之路。当前,我国石油化工行业正处于转型升级的关键期,一方面面临着降本增效的市场竞争压力,另一方面肩负着绿色低碳的时代使命。

废催化剂(简称废剂)中含有镍、钴、钼等稀贵金属,既是重要的战略资源,若回收不当也可能成为环境负担。因此,推动催化剂循环经济发展,突破创新技术瓶颈,不仅是企业提升核心竞争力的必然选择,更是保障国家资源安全、促进产业协同升级的战略举措。

1. 国内产业基本现状

01 发展现状:废剂产生量呈增长趋势,处置能力区域发展不均

催化剂作为炼油和化工过程中的核心材料,其全球年消耗量超过100万吨,催化剂在使用过程中因积炭、金属中毒等失活,废剂生成率通常为80%~90%。这些废催化剂主要源于加氢、催化裂化和重整等工艺环节,含有钼、镍、钒等高价值金属,回收潜力显著。

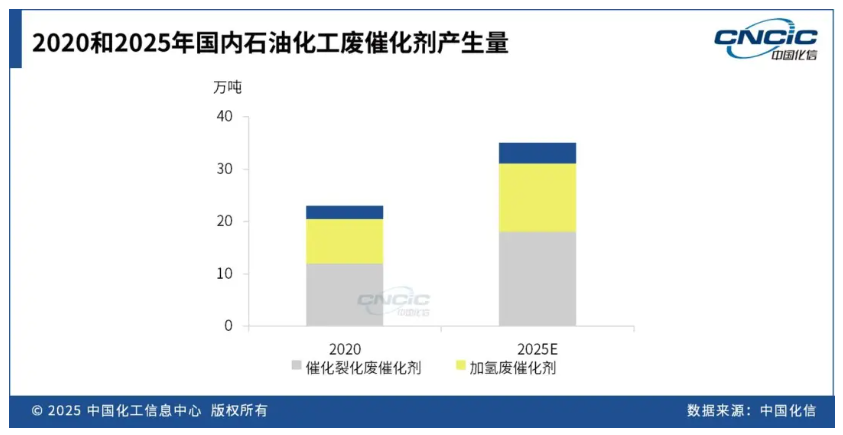

国内石油化工催化剂循环行业现阶段已初步构建起涵盖上游生产、中游使用和下游回收的完整产业链体系。根据国内石油消费量及废剂产生比例计算,预计2025年国内石油化工废催化剂产生量约为35万吨,相较2020年增加约12万吨/年,年均复合增长率为8.8%。中国石化催化剂公司、惠城环保等大型企业投资建设有废催化剂专用回收装置,合计年处理能力超过20万吨,金属回收率普遍达到90%以上。

整体而言,得益于近年来废催化剂的高效回收处置,催化剂生产带来的“三废”问题和传统废剂处置方法带来的环境污染问题已有明显改善,推动行业从粗放填埋向精细再生的转变。但是,区域发展不均衡问题仍存,西部地区废催化剂回收设施覆盖率较低,依赖填埋处置,增加了土壤和水体污染风险。未来,行业需加强基础设施建设,实现全国均衡布局。

02 技术方面:废剂金属回收率和能耗等指标已有明显进步

当前,国内石油化工废催化剂回收技术已有明显提升。得益于技术进步和政策推动,国内废剂中的废金属回收量逐年上升,其中重整废催化剂回收率可达93%以上,加氢废催化剂可达88%,但催化裂化废剂回收率相对较低,仅为80%,主要因其粒度细、比重轻,导致处置难度大。以渣油加氢催化剂回收为例,相较于传统的火法/湿法及其联用工艺,中国石油石化研究院开发的渣油加氢废催化剂再生技术,通过抽提去油、焙烧除炭、清洗除杂和活性修复4个步骤,使催化剂活性恢复至新鲜剂的91%,显著延长了使用寿命。催化裂化废催化剂的高值化利用则采用选冶联合工艺,将废剂转化为镍铁合金和建材产品,镍回收率高达95%。

03 产业链布局:呈现明显的区域特征

由于废剂运输半径有限,目前国内废剂循环行业与上游炼厂合作高度紧密,分布呈现明显关联和区域化。

东部沿海省份如江苏、山东和湖北,已成为回收企业的主要聚集地,形成产业集群。例如,中国石化催化剂公司通过“自建+参股”的合作模式,在华北、华南等地系统化布局废催化剂回收基地,合计处理能力达到13.5万吨/年,并规划在华东、华中等地进一步扩大产能。江苏科创石化有限公司专注于废催化剂金属回收,年处理量达数万吨,通过钠化焙烧和湿法浸出工艺提取钼和钒,产品纯度超过93%。河南省宏升金属材料有限公司侧重于FCC废催化剂的选冶处理,建成2万吨/年装置,实现了无害化处置与资源化利用的结合。湖北中超化工科技有限公司在加氢催化剂再生领域表现出色,采用非常规再生路线,将馏分油废剂梯级利用为渣油加氢催化剂,经济效益显著。这些企业案例反映出民营资本在技术创新中的活跃作用,与央企形成互补。

2. 国内政策动态

01 政策为催化剂循环行业提供了坚实的制度保障和激励机制

预计未来政策方向将进一步强调生产者责任延伸制度,要求石油化工企业提高再生材料的使用比例,并对废催化剂回收设定具体指标。其次,生态环境部《国家危险废物名录》将部分废催化剂纳入危废范畴,但允许点对点利用豁免,这为企业间废剂转移提供了灵活空间,避免了不必要的行政负担。

02 “双碳”目标是政策体系的核心驱动

国务院发布的《碳达峰碳中和行动方案》明确要求石油化工行业到2030年碳排放强度下降20%。催化剂循环作为低碳技术路径,被纳入重点支持领域。国家发改委、科技部、工信部、生态环境部、国务院国资委等8部门联合发布的《绿色技术推广目录(2024年版)》涵盖废催化剂回收创新技术,如钠化焙烧和湿法浸出工艺,企业可申请专项资金支持。在财政政策方面,2024年绿色债券和ESG基金发行规模超过5000亿元,其中部分资金定向用于循环经济项目。中国人民银行的绿色信贷政策也向循环经济类项目倾斜。

03 标准与认证体系的完善是政策执行的关键

目前,中国质量认证中心主导的绿色产品和低碳产品认证已覆盖催化剂再生领域,企业通过认证可获得优先采购资格。工信部的“三绿”评价体系(绿色工厂、绿色园区、绿色供应链)已成为行业基准,2025年修订版将增加碳足迹评估要求。

总体来看,近年来国内催化剂回收领域的政策从严格监管逐渐向激励转型。相关企业若符合绿色工厂认证、再生资源产业等要求,可获得相应税收补贴或激励。这些措施虽有效刺激了废催化剂回收行业的发展,但现实中仍存在跨区域协调难题,如废催化剂转运需多部门审批,延缓了产业链的进一步壮大。因此,相关政策仍需进一步优化。

3. 国内市场发展趋势

国内催化剂循环市场呈现快速增长态势,2025年规模约600亿元,预计到2030年将突破1000亿元。这一增长主要源于石油化工产能扩张和环保法规趋严。其中,加氢废剂循环占比约50%,催化裂化废剂循环占比约30%,重整废剂市场规模相对较小,但铂族金属回收价值高,单吨利润可达数万元。

01 催化剂循环产业竞争格局以央企为主导

中国石化催化剂公司作为业内龙头,市场份额约30%,通过钠化焙烧工艺提取高纯金属,并与中国石化下游炼厂形成闭环供应链,从而降低了物流成本。

其他民营企业则各有所长,构成区域性重要补充。如江苏科创石化有限公司,专注于FCC(流化催化裂化)废剂处理,并建成示范装置。湖北中超化工科技有限公司在加氢废剂再生领域,创新性地采用梯级利用技术,将废剂成本降低了20%。

02 贵金属价格波动影响废催化剂循环市场稳定性

钼价2024年维持在45万元/吨高位,而镍和钒的价格波动幅度较大。金属价格的上涨直接提升了废催化剂的回收经济性。然而,低端竞争导致催化剂处置费从1300元/吨降至数百元/吨,利润被摊薄。预计到2030年,加氢废剂回收市场增长稳定,而催化裂化废剂市场则因高值化利用技术的推广,年均复合增长率约为12%。未来,整体市场将从供给导向转向需求驱动,含有绿色认证属性的再生催化剂产品将享受一定程度的溢价,展现出较好的发展潜力。

03 催化剂循环行业发展机遇巨大

在数字化和人工智能(AI)创新驱动下,借助数字化平台如全国性废剂大数据监测系统,未来有望实现催化剂从生产到回收的全流程追溯,大幅提高利用效率。在绿色低碳转型和“双碳”目标驱动下,石油化工行业碳减排潜力巨大。中国石化等企业的实践证明,废塑料化学循环与催化剂再生结合,可生产可持续航空燃料(SAF),预计到2030年SAF需求量将超过300万吨。另外,政策红利进一步放大了催化剂循环产业的机遇。绿色金融支持吸引了大量投资,央企可通过ESG基金降低融资成本。国际合作空间广阔,“一带一路”沿线国家资源回收需求旺盛,中国技术输出可提升全球影响力。

然而,催化剂循环产业发展仍面临较多挑战:

1)废剂回收规模化水平仍较低,资源利用效率相比国际先进水平有待进一步提高。

2)政策执行难题突出,废催化剂作为危废,转运手续繁琐,跨省转移需数月审批,影响开工效率。

3)当前废剂处置市场竞争激烈,低端重复建设导致产能过剩,利润率下降至5%~10%。生态环境部报告显示,部分地区环保风险高,填埋处置仍占30%,易造成重金属污染等环境问题。

化信观点

催化剂循环经济是石油化工行业实现绿色转型的战略选择。当前,产业链上下游趋于成熟,政策支持强劲,市场潜力巨大。尽管面临技术与监管挑战,但通过创新与协同,可进一步转化为发展动力。

建议相关企业加大投入,牵头设立联合实验室,重点攻关废催化剂高值化利用技术,如生物质高值化与智能分选结合,提高回收率至95%以上。积极申请绿色低碳技术补贴,优先支持数字化平台建设。

同时,建议政府加强政策引导与体系建设,加快《循环经济促进法》修订,明确废催化剂豁免条件,简化转运手续。建立再生产品追溯国家标准,与GRS(全球回收标准)和ISCC(国际可持续性与碳认证)实现互认,提升我国催化剂循环经济的国际竞争力。

中华人民共和国国家发展和改革委员会 中华人民共和国工业和信息化部 中华人民共和国应急管理部 中华人民共和国生态环境部 中华人民共和国科学技术部 中华人民共和国财政部 中华人民共和国商务部 中国石油和化学工业联合会

江苏省发展和改革委员会 江苏省工业和信息化厅 江苏省财政厅 江苏省生态环境厅 江苏省科学技术厅 江苏省商务厅 江苏省应急管理厅 江苏省市场监督管理局 江苏省统计局

北京市化学工业协会 天津市石油和化工协会 辽宁省石油和化学工业协会 内蒙古石油和化学工业协会 重庆市石油与天然气学会 河北省石油和化学工业协会 山西省化学工业协会 吉林省能源协会 黑龙江省石化行业协会 浙江省石油和化学工业行业协会 安徽省石油和化学工业协会 福建省石油和化学工业协会 江西省石油和化学工业协会 河南省石油和化学工业协会 湖北省石化行业协会 湖南省石油化学工业协会 广东省石油和化学工业协会 海南省石油和化学工业行业协会 四川省化工行业协会 贵州省化学工业协会 云南省化工行业协会 陕西省经济联合会 甘肃省石化工业协会 青海省化工协会

电话:协会:025-8799064 学会:025-86799482

会员服务部:025-86918841

信息部:025-86910067

传真:025-83755381

邮箱:jshghyxh@163.com

邮编:210019

地址:南京市梦都大街50号东楼(省科技工作者活动中心)5楼

增值电信业务经营许可证:苏B2-20110130